Along the River Ran Along the River Ran

Fragment d'un film à venir

Film Super-8, N&B, 3 min, 2019

Fragment d'un film à venir

Film Super-8, N&B, 3 min, 2019

Fragment d'un film à venir

Film Super-8, N&B, 3 min, 2019

Fragment d'un film à venir

Film Super-8, N&B, 3 min, 2019

Le 10 août 1936, James Joyce écrivait une lettre à son petit-fils, Steven. Il y est question de la ville de Beaugency, d’un pont et de celui qui devait le construire : le diable…

Le 10 août 1936, James Joyce écrivait une lettre à son petit-fils, Steven. Il y est question de la ville de Beaugency, d’un pont et de celui qui devait le construire : le diable…

Vers cette neige, vers cette nuit (Extrait 1)Towards This Snow, Towards This Night (Excerpt 1)

Film Super-8 numérisé, Couleur et N&B, 16/9, 47 min, 2017

Avec : Olga Lukasheva

Super-8 film digitized, Color and black-and-white, 16/9, 47 min, 2017

With : Olga Lukasheva

Film Super-8 numérisé, Couleur et N&B, 16/9, 47 min, 2017

Avec : Olga Lukasheva

Super-8 film digitized, Color and black-and-white, 16/9, 47 min, 2017

With : Olga Lukasheva

Une histoire d’amour entre textes, images et sons.

Un scénario - celui d’un homme qui laisse des messages à une femme qui ne répond jamais - vient interrompre sous forme d’intertitres le défilement d’images provenant de bobines super-huit qui auraient été perdues et retrouvées. Et, comme en écho, la présence d’enregistrements sonores, peut-être eux-mêmes perdus et retrouvés. Sur les images : une chambre, un appartement, des rues, des ponts, des passants, une flânerie dans une grande ville, Saint-Petersbourg, en Russie. Sur les bandes sonores, les bruits de la ville, celui du métro, de la rue et de chants orthodoxes.

Le titre provient d’une phrase de la poète russe Olga Bergholtz : « Ne retourne pas là-bas, vers cette neige, vers cette nuit, le regard de quelqu’un t’attend. »

Ce film, pensé selon le motif du fragment, prolonge un large projet consacré aux ponts en tant qu’ils sont une possible représentation architecturale du langage comme lien qui sépare. Il fait suite au film L’invitation au voyage.

A love story amid texts, images and sounds.

A script – about a man who leaves messages to a woman who never answers – applies captions to interrupt the stream of images taken from Super-8 film reels that were allegedly lost and then found again. An echo effect is created by the presence of sound recordings, which were perhaps also lost and found. Re the images: a bedroom, an apartment, streets, bridges, passersby, meandering through a Russian city, Saint-Petersburg. Re the soundtrack: city-noises, the subway, the street, Orthodox chants.

The title is borrowed from a line by the Russian poet Olga Bergholtz: “Don’t go back there, towards this snow, towards this night, the gaze of someone who awaits you.”

The film is underscored by the motif of fragmentation, and pursues a broader project on bridges, which can architecturally represent language as a bond that separates. The project was launched with the film Invitation to a voyage.

Vers cette neige, vers cette nuit (Extrait 2)Towards This Snow, Towards This Night (Excerpt 2)

Film Super-8 numérisé, Couleur et N&B, 16/9, 47 min, 2017

Avec : Olga Lukasheva

Super-8 film digitized, Color and black-and-white, 16/9, 47 min, 2017

With : Olga Lukasheva

Film Super-8 numérisé, Couleur et N&B, 16/9, 47 min, 2017

Avec : Olga Lukasheva

Super-8 film digitized, Color and black-and-white, 16/9, 47 min, 2017

With : Olga Lukasheva

Une histoire d’amour entre textes, images et sons.

Un scénario - celui d’un homme qui laisse des messages à une femme qui ne répond jamais - vient interrompre sous forme d’intertitres le défilement d’images provenant de bobines super-huit qui auraient été perdues et retrouvées. Et, comme en écho, la présence d’enregistrements sonores, peut-être eux-mêmes perdus et retrouvés. Sur les images : une chambre, un appartement, des rues, des ponts, des passants, une flânerie dans une grande ville, Saint-Petersbourg, en Russie. Sur les bandes sonores, les bruits de la ville, celui du métro, de la rue et de chants orthodoxes.

Le titre provient d’une phrase de la poète russe Olga Bergholtz : « Ne retourne pas là-bas, vers cette neige, vers cette nuit, le regard de quelqu’un t’attend. »

Ce film, pensé selon le motif du fragment, prolonge un large projet consacré aux ponts en tant qu’ils sont une possible représentation architecturale du langage comme lien qui sépare. Il fait suite au film L’invitation au voyage.

A love story amid texts, images and sounds.

A script – about a man who leaves messages to a woman who never answers – applies captions to interrupt the stream of images taken from Super-8 film reels that were allegedly lost and then found again. An echo effect is created by the presence of sound recordings, which were perhaps also lost and found. Re the images: a bedroom, an apartment, streets, bridges, passersby, meandering through a Russian city, Saint-Petersburg. Re the soundtrack: city-noises, the subway, the street, Orthodox chants.

The title is borrowed from a line by the Russian poet Olga Bergholtz: “Don’t go back there, towards this snow, towards this night, the gaze of someone who awaits you.”

The film is underscored by the motif of fragmentation, and pursues a broader project on bridges, which can architecturally represent language as a bond that separates. The project was launched with the film Invitation to a voyage.

L'invitation au voyageInvitation to a Journey

Film HDV, Couleur, 33 min, 2013

Musique : Louis Sclavis

Production : Marseille-Provence 2013 ; FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Ville de Martigues

HDV film, Color, 33 min, 2013

Music : Louis Sclavis

Production : Marseille-Provence 2013 ; FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Ville de Martigues

Film HDV, Couleur, 33 min, 2013

Musique : Louis Sclavis

Production : Marseille-Provence 2013 ; FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Ville de Martigues

HDV film, Color, 33 min, 2013

Music : Louis Sclavis

Production : Marseille-Provence 2013 ; FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Ville de Martigues

Dans le poste de commandement – unique décor du film – qui surplombe le pont levant de la ville de Martigues, au rythme des passages de bateaux, un homme raconte l'histoire d'un certain Thomas, qui décida d'apprendre le persan auprès d'un mystérieux capitaine. Après un long apprentissage, convaincu de maitriser suffisamment la langue persane, il décida d'écrire son propre texte, avant de découvrir que cette langue qu'il croyait avoir apprise n'existait nulle part. Le pont devenant une possible représentation architecturale et symbolique du langage comme lien qui sépare.

At a command post – the film’s sole setting – which overlooks the lift bridge of the town Martigues against the backdrop of passing boats, a man tells the story of a certain Thomas, who decided to learn Persian from a mysterious captain. After a long apprenticeship, by now convinced that he has reached sufficient mastery, Thomas ventures to write a text of his own, at which point he discovers that the language he’d ostensibly been learning is nonexistent. The bridge turns into an architectural and symbolic representation of language as a bond that separates.

Fragments de vie d'un club de boxeGlimpses of a Boxing Club

Film HDV, Couleur, 23 min, 2010

Production : CRAC Le 19

HDV film, Color, 23 min, 2010

Production : CRAC Le 19

Film HDV, Couleur, 23 min, 2010

Production : CRAC Le 19

HDV film, Color, 23 min, 2010

Production : CRAC Le 19

Pendant près d’un an furent filmés les entraînements du club de boxe du quartier de la Petite Hollande de Montbéliard. Adultes et enfants, débutants ou confirmés, répètent les mêmes gestes, affinent leurs styles et développent leurs conditions physiques. Séances de sac de frappe, simulation de combats, apprentissage de nouveaux coups et de nouvelles parades, combats. Au-delà de la boxe, c’est le sport comme rituel qui devient sujet.

Over the span of a year or so, training sessions were filmed at a boxing club in the Petite Hollande district of Montbéliard. Adults and children, whether beginners or advanced, repeat the same motions, honing their style and developing physical prowess. Boxing bag workouts, combat simulations, lessons in new punches, new moves and fight techniques. Beyond boxing, it’s all about sport as ritual.

Au fil de l'oubliThe Path of Oblivion

Film Mini DV, Couleur, 23 min, 2009

Musique : Louis Sclavis

Co-production : École Supérieure d’art et de design Marseille-Méditerranée

Film Mini DV, Couleur, 23 min, 2009

Musique : Louis Sclavis

Co-production : École Supérieure d’art et de design Marseille-Méditerranée

Film Mini DV, Couleur, 23 min, 2009

Musique : Louis Sclavis

Co-production : École Supérieure d’art et de design Marseille-Méditerranée

Film Mini DV, Couleur, 23 min, 2009

Musique : Louis Sclavis

Co-production : École Supérieure d’art et de design Marseille-Méditerranée

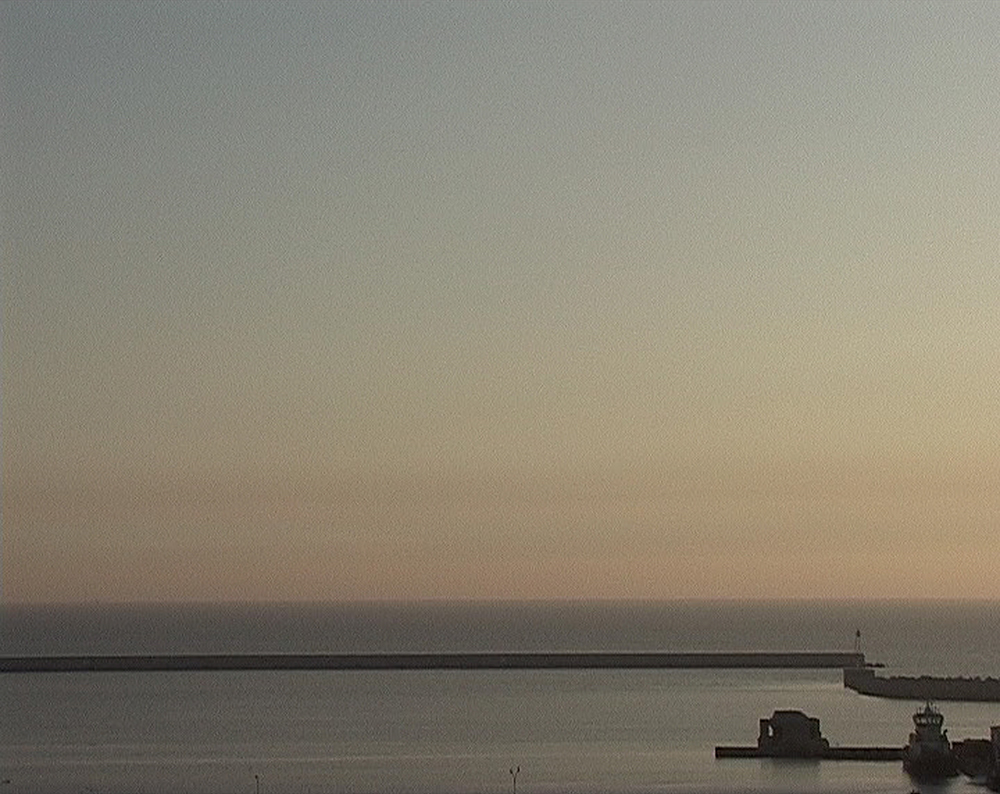

Sur la digue du grand large (également appelée « Jetée de l’oubli ») du port autonome de Marseille, là où les bateaux restent longuement à quai, plusieurs inscriptions laissées par les marins s’y lisent. Parmi elles, trois idéogrammes chinois. Au fil des recherches, se tisse l’histoire d’un navire taïwanais dont le nom inscrit sur un registre de marine est l’objet de diverses conjectures.

At Marseille’s open-sea port (also called “pier of oblivion”), where ships remain docked for long periods, one comes across inscriptions left by sailors, including three Chinese ideograms. Along the path of inquiry, a tale is woven about a Taiwanese ship, which, being listed in a marine registry, has given rise to various conjectures.

The study (Cabinet d'étude)The Study

Film Super-8 numérisé, Couleur, 11 min, 2009

Voix : Nicky Dingwall-Main

Production : Museum of Fine Arts, Houston ; Maison Dora Maar, Ménerbes

Super-8 film digitized, Color, 11 min, 2009

Voice : Nicky Dingwall-Main

Production : Museum of Fine Arts, Houston ; Maison Dora Maar, Ménerbes

Film Super-8 numérisé, Couleur, 11 min, 2009

Voix : Nicky Dingwall-Main

Production : Museum of Fine Arts, Houston ; Maison Dora Maar, Ménerbes

Super-8 film digitized, Color, 11 min, 2009

Voice : Nicky Dingwall-Main

Production : Museum of Fine Arts, Houston ; Maison Dora Maar, Ménerbes

C’est l’histoire d’une expérience pratiquée sur le cadavre d’un jeune condamné à mort par guillotine. Sur la rétine de l’oeil gauche se révèle une image qualifiée de « distincte mais ambiguë ». Le film met en scène ce récit sous forme d’intertitres entrecoupés de plusieurs séries d’images vues à la visionneuse optique super-8, dont le rythme de défilement rappelle des clignements d’yeux. Les images sont sans relation apparente avec l’expérience décrite. Une voix de femme, off, dit le souvenir du texte écrit, concomitamment aux intertitres et images créant une étrange polysémie.

Le récit de cette expérience s’inspire des recherches photos-optiques portant sur l’optogramme, obtenues par le physiologiste allemand Wilhelm Kühne, ainsi que par le Docteur Auguste Gabriel Maxime Vernois. qui fit paraître, dans la Revue photographique des hôpitaux de Paris, un article titré Étude photographique sur la rétine des sujets assassinés (1870).

The story of an experiment conducted on the corpse of a young man condemned to die by guillotine. The left eye’s retina revealed an image that was deemed “precise yet ambiguous”. The film enacts this incident by way of captions interspersed with series of images seen through a Super-8 viewer, to a rhythm that resembles blinking. The images bear no apparent relationship to the experiment. A female voice-over reminisces about the written text while the captions and images are screened, thereby creating a strange polysemy. The account of this experiment draws inspiration from photo-optical research on the optogram carried out by the German physiologist Wilhelm Kühne as well as by Dr. Auguste Gabriel Maxime Vernois, who had published an article in the medical photo-journal of the Hospitals of Paris entitled Étude photographique sur la rétine des sujets assassinés (1870).

L'ombre d'un échoShadow of an Echo

Film Super-8 numérisé, N&B et Couleur, 13 min, 2007

Lectrice : Rosa Borges

Danseuses : Marine Brothier-Macarios, Marion Jacquemet

Musique : Jean-Michel Pirollet

Coproduction : Cité des Arts, Chambéry

Super-8 film digitized, Color and black-and-white, 13 min, 2007

Reader : Rosa Borges

Dancers : Marine Brothier-Macarios, Marion Jacquemet

Music : Jean-Michel Pirollet

Coproduction : Cité des Arts, Chambéry

Film Super-8 numérisé, N&B et Couleur, 13 min, 2007

Lectrice : Rosa Borges

Danseuses : Marine Brothier-Macarios, Marion Jacquemet

Musique : Jean-Michel Pirollet

Coproduction : Cité des Arts, Chambéry

Super-8 film digitized, Color and black-and-white, 13 min, 2007

Reader : Rosa Borges

Dancers : Marine Brothier-Macarios, Marion Jacquemet

Music : Jean-Michel Pirollet

Coproduction : Cité des Arts, Chambéry

Deux jeunes femmes (danseuses) découvrent par le toucher l’étui d’un instrument de musique ouvert, baillant, vide, avec en creux la forme de l’instrument vacant. Le souvenir de cette expérience tactile a donné lieu à un discours. Ce discours a été retranscrit en braille et soumis à la lecture d’une jeune femme, non-voyante. Le film articule le passage des mains découvrant l’étui à celles lisant le texte en braille. En fond sonore : quelques amorces de phrases musicales (jouées au saxophone).

Two young women (professional dancers), discover by the use of their hands, the open, gaping, empty surface of a musical instrument case, and the hollow form of its vacant instrument. The recollection of this tactile experience gave way to a speech, which in turn was transcribed in Braille and then read by a young, blind woman. The film articulates itself around the moment when the hands explore the case, to the voice of the young, blind woman reading the text in Braille. The background music consists of the stuttering ejaculations of a musical score (played by a saxophone).

Avant que ne se fixe

Before it Sets

Film Super-8 numérisé, N&B, 17 min, 2007

Actrice : Masha Khokhlova

Musique : Louis Sclavis

D’après le livre d’Eric Suchère, "Fixe, désole en hiver"

Super-8 film digitized, Black-and-white, 17 min, 2007

Actress : Masha Khokhlova

Music : Louis Sclavis

Based on the book by Eric Suchère, "Fixe, désole en hiver"

Film Super-8 numérisé, N&B, 17 min, 2007

Actrice : Masha Khokhlova

Musique : Louis Sclavis

D’après le livre d’Eric Suchère, "Fixe, désole en hiver"

Super-8 film digitized, Black-and-white, 17 min, 2007

Actress : Masha Khokhlova

Music : Louis Sclavis

Based on the book by Eric Suchère, "Fixe, désole en hiver"

Du livre d’Eric Suchère, « Fixe, désole en hiver », le film retient d’abord une silhouette de femme, de dos, en contre-jour, face à la mer au loin et aux collines à l’horizon. C’est une élégie, celle d’un motif dont mot et image fixent le déni, un motif que mot et image « illuminent de reflets réciproques ». À cela s’ajoute une bande son faite de bruits divers (train, vent, mer, pas dans la neige, respiration, pluie,…) autonome en apparence : un « ça ne colle pas » là pour renforcer la désespérée tentative de fixation par laquelle le film s’élabore.

An elegy of a motif, constructed out of words, images and sounds, brought to light in Eric Suchère's book, "Fixe, désole en hiver". A train journey in search of a woman's silhouette, seen against the light, her back to us, facing the distant sea and hills on the horizon.

Zagreb, répétitionZagreb, Repetition

Film Super-8 numérisé, N&B et Couleur, 17 min, 2007

Musique : Louis Sclavis

Super-8 film digitized, Color and black-and-white, 17 min, 2007

Music : Louis Sclavis

Film Super-8 numérisé, N&B et Couleur, 17 min, 2007

Musique : Louis Sclavis

Super-8 film digitized, Color and black-and-white, 17 min, 2007

Music : Louis Sclavis

Il s’agit initialement d’une expérience sur « l’oeil et la mémoire » proposée à des candidats volontaires, et consistant, dans un premier temps, en la présentation d’un court film. Puis il est demandé aux candidats d’exposer ce dont ils se souviennent. Le cas échéant, des photos extraites du film, à classer chronologiquement, leur sont présentées. L’un d’eux, après avoir reconnu le lieu filmé, se rappelle un traumatisme personnel : une alerte vécue de nuit pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Le film scrute la relation, perceptuelle et mnémonique, qu’un spectateur entretient avec des images filmiques et photographiques.

Initially an experiment about ‘the eye and memory’, calling on volunteers and initially consisting of a presentation of a short film.

Secondly, the volunteers were asked to present what they remembered about the film. If necessary, photos taken of the film were presented to them and classified in a chronological order. One of the volunteers, after recognising the place where the film was shot, remembered a personal trauma, an alert experienced one night during the war in ex-Yugoslavia.

À une passanteTo a Passer by

Film Super-8 numérisé, N&B, 10 min, 2005

Super-8 film digitized, Black-and-white, 10 min, 2005

Film Super-8 numérisé, N&B, 10 min, 2005

Super-8 film digitized, Black-and-white, 10 min, 2005

Une image fixe, noire et blanche, pareille à une archive, est décrite par une jeune femme dont on entend la voix, seule.

Progressivement, la description, alors fidèle à l’image, se disjoint d’elle, met en scène un hors champ, devient récit. Puis la voix s’interrompt et l’image fixe se met en mouvement…

Le film s’inspire du TAT (Thematic Apperception Test), test de psychanalyse projective confrontant un patient à une série d’images et à qui il est demandé, pour chaque image, d’imaginer une histoire.

A film-still is exposed to the gaze of a young woman, she knows nothing about the film's origin or history, she simply comments on this singular, frozen-frame. Progressively her speech escapes her, taking on a new direction. This is an 'out-of-frame' story, a meander within an image and then into a film, a nomadic stroll through the city. The film was inspired by the TAT (Thematic Apperception Test), a projective psychoanalysis test, in which patients are confronted by a series of images and from which they are asked to imagine a story.

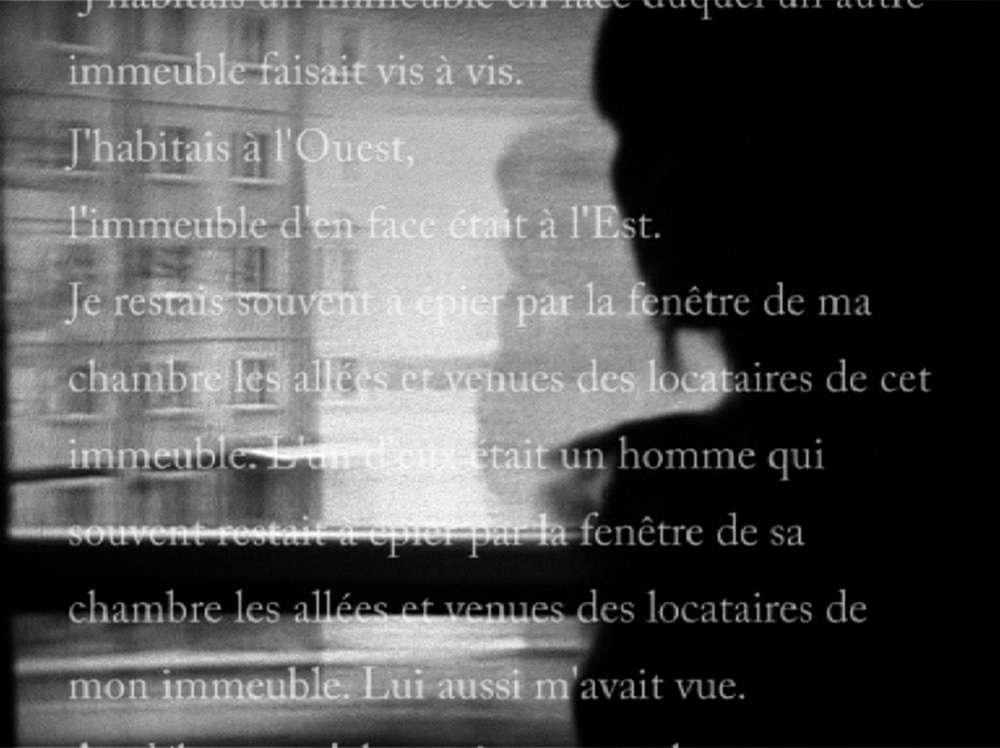

Berlin : traverséeBerlin : Crossing

Film Super-8 numérisé, N&B et Couleur, 10 min, 2005

Super-8 film digitized, Color and black-and-white, 10 min, 2005

Film Super-8 numérisé, N&B et Couleur, 10 min, 2005

Super-8 film digitized, Color and black-and-white, 10 min, 2005

Un paysage rural défile, puis des immeubles, des rues. Berlin défile comme un décor, en une progression apparemment sans but. Arrive un texte, inscrit en caractères blancs, défilant de bas en haut : l’histoire d’une femme, la narratrice, qui vécut à l’ouest et communiqua par gestes avec un homme habitant juste en face, mais à l’est, de l’autre côté du mur…

A landscape passes by, filmed in Super 8, the image vacillates between black and white and colour, revealing streets and then buildings. The setting, Berlin. The film, a meander in what seems to be an aimless progression, with no preestablished route and moving in fits and starts. A text appears, inscribed in white lettering, it scrolls upwards; it tells the story of a narrator, who, living in the west of Berlin, communicated using bodily gestures to a man living opposite, but whose building was situated in the east, on the other side of the wall. A formal counterpoint to the Super 8’s logorrhoea, both text and image act against each other; the text becomes an obstacle, passing in front of the image like a wall, it induces the spectator’s imagination.

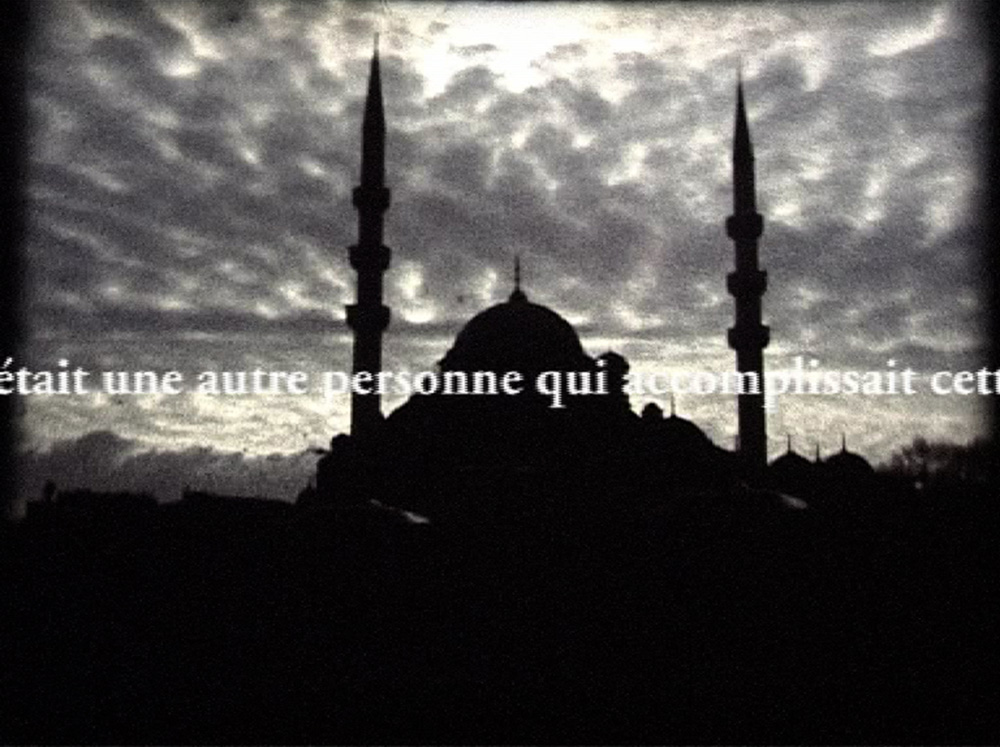

Istanbul, le 15 nov. 2003ISTANBUL, NOVEMBER 15th, 2003

Film Super-8 numérisé, Couleur, 12 min, 2004

Super-8 film digitized, Color, 12 min, 2004

Film Super-8 numérisé, Couleur, 12 min, 2004

Super-8 film digitized, Color, 12 min, 2004

Compte-rendu d’une hypothétique rencontre avec un ancien réalisateur turc, le 15 Novembre 2003, à Istanbul. Tout en projetant quatre de ses films super-huit, il raconte la ville, explique ses débuts dans le cinéma, comment il apprit le français. Il évoque une tour sur laquelle d’innombrables messages étaient inscrits dans toutes les langues et révèle l’existence d’un cinquième film…

An account of a hypothetical encounter with a former Turkish film director in Istanbul, November 15th, 2003. While projecting four of his super-8 films he tells the story of his city, explains his beginnings in cinema, how he learnt to speak French. He makes reference to a tower on which countless messages in every language were inscribed and reveals the existence of a fifth film...

Paris : 02 / 2003Paris : 02 / 2003

Film Super-8 numérisé, Couleur, 7 min, 2003

Super-8 film digitized, Color, 7 min, 2003

Film Super-8 numérisé, Couleur, 7 min, 2003

Super-8 film digitized, Color, 7 min, 2003

Errance parisienne sous forme d’expérience basée sur l’articulation cinématographique minimale, en tant que celle-ci ne s’opère pas entre les plans mais entre les images (selon la théorie de Peter Kubelka). Le film oscille entre prise de vue isolée et séquences fluides, soit la caméra utilisée comme un appareil photographique puis reprenant l’usage lui étant traditionnellement assigné : fixer du mouvement, du moins son illusion.

An experiment into cinematographic narration and its most minimal structure: the photogram (according to the theory of Peter Kubelka). The film attempts, via a series of projected images, to recreate a rythmic meandering through the city of Paris.

Les photos inductrices (Première partie)Inductive Photos (Part One)

Création de Louis Sclavis et Fabrice Lauterjung

Film HDV, N&B, 22 min, 2011

Musique : Louis Sclavis

Production : Le Bureau 31 et LUX Scène Nationale de Valence

Création by Louis Sclavis and Fabrice Lauterjung

HDV Film, black-and-white, 22 min, 2011

Music : Louis Sclavis

Production : Le Bureau 31 and LUX Scène Nationale de Valence

Création de Louis Sclavis et Fabrice Lauterjung

Film HDV, N&B, 22 min, 2011

Musique : Louis Sclavis

Production : Le Bureau 31 et LUX Scène Nationale de Valence

Création by Louis Sclavis and Fabrice Lauterjung

HDV Film, black-and-white, 22 min, 2011

Music : Louis Sclavis

Production : Le Bureau 31 and LUX Scène Nationale de Valence

Le film est construit de trois couches narratives opérant en palimpseste.

Tout commence par des photographies prises par Louis Sclavis et tout part d'elles. En cela, elles sont ces photos inductrices du titre.

Elles apparaissent pour la plupart agrandies, comme observées à la loupe, selon la logique d'une enquête dont l'enjeu reste mystérieux. A leur fixité répond une séquence qui tout au long du film est répétée, déclinée suivant différents rythmes. D'abord abstraite, la forme blanche qui s'y déploie se devine être un cygne. À cela s'ajoutent les fragments d'un texte, défilant disséminés en l'espace de l'écran. Ils sont des résidus de Mimique, écrit par Stéphane Mallarmé. Le plan du cygne, d'influence mallarméenne lui aussi, se réfère autant à la danse serpentine de Loïe Fuller qu'au poème Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui. Tout opère par ricochets, les photos conduisant au cygne conduisant au texte, conduisant le film vers une quête du blanc – dernier ricochet vers une hantise littéraire du XIXe siècle, de l'Ultima Thulé fantasmé par Edgar Allan Poe dans ses Aventures d'Arthur Gordon Pym à la blancheur de Moby Dick d'Herman Melville.

The film is constructed from three narrative layers operating in palimpsest.

It all starts with photographs taken by Louis Sclavis and everything starts from them. In this, they are these inductive photos of the title.

They appear for the most part enlarged, as if observed with a magnifying glass, according to the logic of an investigation whose stakes remain mysterious. To their fixity responds a sequence which is repeated throughout the film, declined according to different rhythms. At first abstract, the white form that unfolds there guesses to be a swan. To this are added the fragments of a text, scrolling, disseminated in the space of the screen. They are residues of Mimesis, written by Stéphane Mallarmé. The shot of the swan, also of Mallarméan influence, refers as much to Loïe Fuller’s serpentine dance as to the poem The Virgin, Vivacious and Lovely Today. Everything operates in ricochets, the photos leading to the swan leading to the text, leading the film towards a quest for white – last ricochet towards a 19th century literary obsession, of the Ultima Thule fantasized by Edgar Allan Poe in his Narratives of Arthur Gordon Pym of Nantucket to the whiteness of Moby Dick by Herman Melville.

Les photos inductrices (Deuxième partie)Inductive Photos (Part One)

Création de Louis Sclavis et Fabrice Lauterjung

Film HDV et Super-8 (numérisé), Couleur, 18 min, 2012

Musique : Louis Sclavis

Production : Le Bureau 31 et LUX Scène Nationale de Valence

Création by Louis Sclavis and Fabrice Lauterjung

HDV Film, black-and-white, 22 min, 2011

Music : Louis Sclavis

Production : Le Bureau 31 and LUX Scène Nationale de Valence

Création de Louis Sclavis et Fabrice Lauterjung

Film HDV et Super-8 (numérisé), Couleur, 18 min, 2012

Musique : Louis Sclavis

Production : Le Bureau 31 et LUX Scène Nationale de Valence

Création by Louis Sclavis and Fabrice Lauterjung

HDV Film, black-and-white, 22 min, 2011

Music : Louis Sclavis

Production : Le Bureau 31 and LUX Scène Nationale de Valence

Le film commence là où le premier volet s'était interrompu, par un écran blanc, avant de progressivement laisser place à des formes de plus en plus distinctes, lesquelles mènent aux mains d'une femme aveugle lisant un texte en braille. Dès lors, tout le film suit le parcours que cette lecture induit. Des mots éparses et phrases incomplètes se donnent à lire – il s'agit d'extraits d'une des lettres qu'écrivait Denis Diderot à Sophie Volland, celle datée du 10 juin 1759 ; les photos de Louis Sclavis apparaissent creusées par des recadrages cherchant à extraire d'elles d'autres situations narratives – paysages enneigés vus d'un train, gare et silhouette d'homme, silhouette de femme, ancienne salle de cinéma aux fauteuils vides, clairière, ciel rouge, forêt, route et neige encore. La narration procède par apparitions, comme si, ce que ces mains lisaient au contact des aspérités du papier, se traduisait en instants photographiques et phrases fragmentées.

The film is constructed from three narrative layers operating in palimpsest.

It all starts with photographs taken by Louis Sclavis and everything starts from them. In this, they are these inductive photos of the title.

They appear for the most part enlarged, as if observed with a magnifying glass, according to the logic of an investigation whose stakes remain mysterious. To their fixity responds a sequence which is repeated throughout the film, declined according to different rhythms. At first abstract, the white form that unfolds there guesses to be a swan. To this are added the fragments of a text, scrolling, disseminated in the space of the screen. They are residues of Mimesis, written by Stéphane Mallarmé. The shot of the swan, also of Mallarméan influence, refers as much to Loïe Fuller’s serpentine dance as to the poem The Virgin, Vivacious and Lovely Today. Everything operates in ricochets, the photos leading to the swan leading to the text, leading the film towards a quest for white – last ricochet towards a 19th century literary obsession, of the Ultima Thule fantasized by Edgar Allan Poe in his Narratives of Arthur Gordon Pym of Nantucket to the whiteness of Moby Dick by Herman Melville.

Les photos inductrices (Troisième partie)Inductive Photos (Part Three)

Création de Louis Sclavis et Fabrice Lauterjung

Film HDV et Super-8 (numérisé), N&B et Couleur, 19 min, 2013

Musique : Louis Sclavis, Vincent Courtois

Production : Le Bureau 31 et LUX Scène Nationale de Valence

Création by Louis Sclavis and Fabrice Lauterjung

HDV Film and Super-8 film digitized, black-and-white and Color, 19 min, 2013

Music : Louis Sclavis, Vincent Courtois

Production : Le Bureau 31 and LUX Scène Nationale de Valence

Création de Louis Sclavis et Fabrice Lauterjung

Film HDV et Super-8 (numérisé), N&B et Couleur, 19 min, 2013

Musique : Louis Sclavis, Vincent Courtois

Production : Le Bureau 31 et LUX Scène Nationale de Valence

Création by Louis Sclavis and Fabrice Lauterjung

HDV Film and Super-8 film digitized, black-and-white and Color, 19 min, 2013

Music : Louis Sclavis, Vincent Courtois

Production : Le Bureau 31 and LUX Scène Nationale de Valence

Après la première partie placée sous le « cygne » de Mallarmé, d'une deuxième, plus colorée, qui progressait au rythme des mains d'une aveugle lisant en braille une lettre de Diderot, la troisième et dernière partie nous fait entrer dans une série d'images en noir et blanc : d'abord une forêt d'où s'enfuit un vol d'oiseaux, des formes abstraites qui s'avèrent être des visages, puis une ronde d'enfants dansant autour d'un feu. En contrepoint rythmique et pictural apparaissent les images mouvantes quoique saccadées d'une femme vêtue d'une robe rouge. Elle danse, bientôt rejointe par un homme portant un costume noir. Quelques phrases et mots isolés défilent en rythmes variés, comme possible traces résiduelles d'un éclatement du texte dont elles furent prélevées – Éloge du maquillage de Charles Baudelaire. Progressivement, les motifs en couleur et ceux en noir et blanc se rencontrent et se mélangent.

After the first part placed under Mallarmé’s “swan”, a second, more colourful, which progressed to the rhythm of the hands of a blind woman reading a letter from Diderot in Braille, the third and final part takes us into a series images in black and white: first a forest from which flies a flight of birds, abstract shapes that turn out to be faces, then a round of children dancing around a fire. In rhythmic and pictorial counterpoint appear the moving, though jerky images of a woman in a red dress. She is dancing, soon joined by a man wearing a black suit. A few isolated sentences and words scroll in varied rhythms, as possible residual traces of a bursting of the text from which they were taken – In Praise of makeup by Charles Baudelaire. Gradually, the patterns in colour and those in black and white meet and blend.

Dans les reflets de l'ombre...In the Shadow’s Reflection

Création d’Olivier Massot et Fabrice Lauterjung

Film Mini DV, Couleur, 24 min, 2009

Musique : Olivier Massot

Interprété par le Quatuor Johannes

Production : Musée des Confluences, Lyon

Creation by Olivier Massot and Fabrice Lauterjung

Mini DV film, Color, 1h40, 2009

Music : Olivier Massot

Interpreted by Le Quatuor Johannes

Production : Musée des confluences, Lyon

Création d’Olivier Massot et Fabrice Lauterjung

Film Mini DV, Couleur, 24 min, 2009

Musique : Olivier Massot

Interprété par le Quatuor Johannes

Production : Musée des Confluences, Lyon

Creation by Olivier Massot and Fabrice Lauterjung

Mini DV film, Color, 1h40, 2009

Music : Olivier Massot

Interpreted by Le Quatuor Johannes

Production : Musée des confluences, Lyon

Commande du Musée des Confluences de Lyon, en partenariat avec le Planétarium de Vaulx-en-Velin, à l’occasion d’une conférence sur l’exobiologie.

This work was commissioned by the Musée des Confluences in Lyon in partnership with the Planetarium of Vaulx-en-Velin for a conference on exobiology. One at a time, scientists speak onstage, expounding viewpoints and analyses. Their talks are interspersed with three musical moments played by a string quartet. The music unfolds in search of a motif, and gradually fuses with the short film sequences being projected. On a second screen, like a continuous décor-in-motion, a film depicts an attempt to solve a puzzle. The first pieces are placed. Hands falter, start over, rectify… The image gradually takes shape before our eyes.

I East 70th Street, NY1 East 70th Street, NY

Film mini DV, Couleur, 42 min, 2008

Saxophone : Patrice Foudon, Jean-Michel Pirollet

Clavier, électroacoustique : Philippe Madile

Mini DV film, Color, 42 min, 2008

Saxophone : Patrice Foudon, Jean-Michel Pirollet

Keyboards, electroacoustic : Philippe Madile

Film mini DV, Couleur, 42 min, 2008

Saxophone : Patrice Foudon, Jean-Michel Pirollet

Clavier, électroacoustique : Philippe Madile

Mini DV film, Color, 42 min, 2008

Saxophone : Patrice Foudon, Jean-Michel Pirollet

Keyboards, electroacoustic : Philippe Madile

Trois musiciens, deux saxophonistes et un claviériste électroacousticien, jouent sur scène tandis qu’une projection a lieu. Les images sont constituées de plans de New York tournés en 1970 et 2003. En surimpression s’inscrivent des textes – descriptions ekphrastiques de quatre peintures de James Mc Neill Whistler exposées à la Frick Collection, au I East 70th Street, à New York.

Three musicians, two on saxophone and one on electroacoustic keyboard, play onstage while images are screened. The shots are of New York in 1970 and 2003. Texts are superimposed over the images – ekphrastic descriptions of four paintings by James McNeill Whistler on display at the Frick Collection, located 1 East 70th Street, New York.

IntégrationIntégration

Film HDV, Couleur, 10 min, 2014

Création : Sphlax / Badema, Fabrice Lauterjung

Musique : Naagré — Sphlax / Badema

Production : Athos Productions

Film HDV, Couleur, 10 min, 2014

Création : Sphlax / Badema, Fabrice Lauterjung

Musique : Naagré — Sphlax / Badema

Production : Athos Productions

Film HDV, Couleur, 10 min, 2014

Création : Sphlax / Badema, Fabrice Lauterjung

Musique : Naagré — Sphlax / Badema

Production : Athos Productions

Film HDV, Couleur, 10 min, 2014

Création : Sphlax / Badema, Fabrice Lauterjung

Musique : Naagré — Sphlax / Badema

Production : Athos Productions

Fugue pour piano et caméra : La valse de JeanneFugue for Piano and Camera : Jeanne's waltz

Création de Moko et Fabrice Lauterjung

Film Mini DV, Couleur, 5 min, 2005

Piano : Jérôme Margotton

Production : Rhino Jazz Festival

Creation by Moko and Fabrice Lauterjung

Mini DV film, Color, 40 min, 2005

Piano : Jérôme Margotton

Production : Rhino Jazz Festival

Création de Moko et Fabrice Lauterjung

Film Mini DV, Couleur, 5 min, 2005

Piano : Jérôme Margotton

Production : Rhino Jazz Festival

Creation by Moko and Fabrice Lauterjung

Mini DV film, Color, 40 min, 2005

Piano : Jérôme Margotton

Production : Rhino Jazz Festival

Sur scène, un pianiste joue avec son moi projeté. Lui et son "double" interagissent selon le principe musical de la fugue. Une rencontre entre une copie et son original, qui enrichissent la composition de manière interdépendante.

Onstage, a pianist plays together with his screened self. He and his “double” interact according to the musical principle of the fugue. An encounter between a copy and its original, co-dependently fleshing out the composition.

Fugue pour piano et caméra : The dreamcatcherFugue for Piano and Camera : The dreamcatcher

Création de Moko et Fabrice Lauterjung

Film Mini DV, Couleur, 5 min, 2005

Piano : Jérôme Margotton

Production : Rhino Jazz Festival

Creation by Moko and Fabrice Lauterjung

Mini DV film, Color, 40 min, 2005

Piano : Jérôme Margotton

Production : Rhino Jazz Festival

Création de Moko et Fabrice Lauterjung

Film Mini DV, Couleur, 5 min, 2005

Piano : Jérôme Margotton

Production : Rhino Jazz Festival

Creation by Moko and Fabrice Lauterjung

Mini DV film, Color, 40 min, 2005

Piano : Jérôme Margotton

Production : Rhino Jazz Festival

Fugue pour piano et caméra : Un train pour TashkentFugue for piano and camera: A train to Tashkent

Création de Moko et Fabrice Lauterjung

Film Mini DV, Couleur, 7 min, 2005

Piano : Jérôme Margotton

Production : Rhino Jazz Festival

Creation by Moko and Fabrice Lauterjung

Mini DV film, Color, 40 min, 2005

Piano : Jérôme Margotton

Production : Rhino Jazz Festival

Création de Moko et Fabrice Lauterjung

Film Mini DV, Couleur, 7 min, 2005

Piano : Jérôme Margotton

Production : Rhino Jazz Festival

Creation by Moko and Fabrice Lauterjung

Mini DV film, Color, 40 min, 2005

Piano : Jérôme Margotton

Production : Rhino Jazz Festival

Poire, prune, Etc.Poire, prune, Etc.

Film mini DV, Couleur, 14 min, 2011

Film mini DV, Couleur, 14 min, 2011

Film mini DV, Couleur, 14 min, 2011

Film mini DV, Couleur, 14 min, 2011

Dérive / ArchiveDérive / Archive

Co-réalisation : Mélodie Blanchot, Loïc Bontems, Romain Descours, Cécile Verchère

Film Mini DV, N&B et Couleur, 28 min, 2004

Musique : Louis Sclavis

Production : Rhino Jazz Festival

Co-direction : Mélodie Blanchot, Loïc Bontems, Romain Descours, Cécile Verchère

Mini DV film, Color and black-and-white, 28 min, 2004

Music : Louis Sclavis

Production : Rhino Jazz Festival

Co-réalisation : Mélodie Blanchot, Loïc Bontems, Romain Descours, Cécile Verchère

Film Mini DV, N&B et Couleur, 28 min, 2004

Musique : Louis Sclavis

Production : Rhino Jazz Festival

Co-direction : Mélodie Blanchot, Loïc Bontems, Romain Descours, Cécile Verchère

Mini DV film, Color and black-and-white, 28 min, 2004

Music : Louis Sclavis

Production : Rhino Jazz Festival

Relecture contemporaine de la psychogéographie situationniste, construite sur la notion de territorialité. Le film, intégralement composé d’images d’archives de la ville de Saint-Étienne, cherche à tisser un réseau de relations (formelles, symboliques, rythmiques,...) mettant à nu ce qui, en l’archive, excède la simple fonction informative et devient un outil mnémonique.

Contemporary reinterpretation of Situationist Psychology, constructed on the notion of territoriality.

The film, entirely composed of archive images of the city Saint-Étienne, weaves a network of relationships (formal, symbolic, rhythmic,…), exposing the aspect of archives that goes beyond the purely informative function and becomes a mnemonic device.

Salle N°18Room n°18

Film Mini DV, Couleur, 14 min, 2004

Acteurs : Anthony Liébault, Fabrice Lauterjung

Mini DV film, Color, 14 min, 2004

Actors : Anthony Liébault, Fabrice Lauterjung

Film Mini DV, Couleur, 14 min, 2004

Acteurs : Anthony Liébault, Fabrice Lauterjung

Mini DV film, Color, 14 min, 2004

Actors : Anthony Liébault, Fabrice Lauterjung

C’est l’histoire d’un champ/contrechamp. Deux œuvres se font face : Épisode de la retraite de Russie de Nicolas Toussaint Charlet et Dernières paroles de l’empereur Marc Aurèle d’Eugène Delacroix. Entre, face au Delacroix, deux personnes, dont l’une en fait la description tandis que l’autre, non voyante, l’écoute. Dans cette parole est désigné l’enjeu du face à face à l’épreuve des peintures : la chute de deux empires (napoléonien et romain).

The tale of a shot/countershot. Two paintings face one another: Episode of the Retreat from Russia by Nicolas Toussaint Charlet and Last Words of the Emperor Marcus Aurelius by Eugène Delacroix. In between them are two people facing the Delacroix, one describing it while the other, who is blind, listens. The words convey the face-to-face interplay of the paintings: the fall of two empires (Napoleonic and Roman).

Miroir VacantVacant Mirror

Film Mini DV, Noir & blanc et Couleur, 5 min, 2003

Mini DV film, black-and-white and Color, 5 min, 2003

Film Mini DV, Noir & blanc et Couleur, 5 min, 2003

Mini DV film, black-and-white and Color, 5 min, 2003

Miroir Vacant est composé de plans mettant en scène le rapport à l’altérité à travers l’image spéculaire. Le film est une double projection (simultanée) sur deux écrans. Le dispositif provoque un dialogue entre les séquences ; d’abord autour d’analogies formelles basées sur une inversion optique donnant l’illusion d’une projection « en miroir », puis, cette illusion se brisant, des incohérences formelles entraînent le film vers des analogies narratives. Ainsi plutôt qu’une double projection, il s’agit de deux films projetés côte à côte, indissociables l’un de l’autre et s’interpénétrant. La fonction gémellaire du dispositif insiste sur l’indispensable complémentarité des deux écrans, et sur l’irrévocable isolement que suscitent les images.

Vacant Mirror is made up of shots depicting the relationship to otherness through the specular image. The film is a double projection (simultaneous) on two screens. The process provokes a dialogue between the sequences; first around formal analogies based on an optical inversion giving the illusion of a “mirrored” projection, then, this illusion shattering, formal inconsistencies lead the film towards narrative analogies. So rather than a double projection, these are two films screened side by side, inseparable from each other and interweaving. The twin function of the process emphasizes the indispensable complementarity of the two screens, and the irrevocable isolation that the images provoke.

Signe : NaufrageSign: Shipwreck

Film Super-8 (numérisé) et Mini DV, Couleur, 4 min, 2003

Super-8 film digitized and Mini DV, Color, 4 min, 2003

Film Super-8 (numérisé) et Mini DV, Couleur, 4 min, 2003

Super-8 film digitized and Mini DV, Color, 4 min, 2003

Entrelacement de deux récits. Le premier est celui d’une fillette, de dos face à la mer, filmée en un unique plan ralenti au point qu’il semble être une seule image, fixe. Pourtant l’écume progresse et la fillette bouge, très lentement. Le second ressemble à un vieux film de vacances, une série de choses sans importance filmées sans avoir été préméditées : une station balnéaire, la mer, un bateau, des palmiers, un cerf-volant, une plage, des rochers, l’écume, la nuit, des arbres au vent, des collines, une femme de dos et sa chevelure blonde au vent, les vagues.

Two intertwining stories. The first involves a little girl, filmed from behind, facing the sea, in a single slow-motion shot, giving the impression of a still image. However, very slowly the sea-foam shifts and the girl moves. The second resembles an old holiday film, a series of insignificant unplanned things: a beach resort, the sea, a boat, palm trees, a kite, a beach, rocks, foam, night, windswept trees, hills, a woman seen from behind, her blond hair blowing in the wind, waves.